gastroenterology消化器内科

消化器内科Gastroenterology

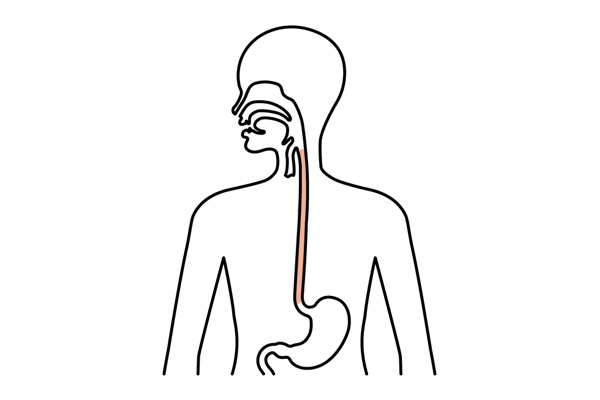

消化器内科は、食道・胃・十二指腸

・大腸などの消化管および、

肝臓や胆のう、膵臓などを

幅広く専門的に診療します。

消化器は皮膚などと比べ、

体外からは見えない疾患が中心となります。

症状も多彩なため、

問診や症状に応じた診察を行い、

必要に応じて血液検査、レントゲン検査、

腹部エコー検査、

胃・大腸内視鏡、

などを用いて診断します。

胃腸炎などの急性疾患や、

胃がんや大腸がんなど命に関わる

重大な疾患も存在しています。

少しでも症状が見られるときは我慢せず、

お気軽にご相談ください。

消化器の症状と疾患

食道、胃、十二指腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓などの病気に関して専門的な診療を行っております。

このような症状がある方はご相談ください

- 胃の痛みや不快感

- 胸やけ

- 吐き気・嘔吐

- 食欲不振

- 便秘

- 下痢・軟便

- 下血・血便

- 残便感・排便困難

- 便が細い

- 腹部膨満感

- みぞおち・背中の痛み

- 黄疸(皮膚や目が黄色くなった)

- 全身倦怠感

- 体重減少

- 健診・がん検診異常(便潜血反応陽性、バリウム異常所見、ピロリ菌陽性、肝機能異常など)

日常的に起こりやすい症状でも、詳細な検査を行うことで重大な病気の早期発見につながることもよくあります。お腹の不調や気になることがございましたら、何でもお気軽にご相談ください。

胃食道逆流症(GERD)、非びらん性食道逆流症、逆流性食道炎

内視鏡検査で食道粘膜の障害を認めない非びらん性胃食道逆流症(NERD)と、食道粘膜の障害を認める逆流性食道炎に分類されます。

報告にもよりますが、逆流性食道炎は4~20%くらいの有病率といわれています。

| 内視鏡検査 | ||

|---|---|---|

| 胃食道逆流症 (GERD) |

非びらん性 食道逆流症(NERD) |

食道粘膜 障害なし |

| 逆流性 食道炎症 |

食道粘膜 障害あり |

主な症状

胸焼け、呑酸、胸痛、つかえ感、逆流症状、げっぷなどが主な症状ですが、食道以外の症状として、のどの違和感や声枯れを感じることがあります。

これらの症状は、日常生活の質を低下させる原因にもなります。例えば、「長時間の会話や食事の後に喉が痛む」「夜間に胸焼けで目が覚める」など、患者さんの生活に影響を及ぼすことが少なくありません。また、慢性咳嗽や気管支喘息の原因となることもあります。

原因

胃食道逆流は、食道粘膜が胃酸の過剰な暴露によって引き起こされます。

胃粘膜は胃の粘液により胃酸から防御する仕組みをもっていますが、食道にはそのような防御機構がないため、胃酸が触れると痛みや灼熱感を感じやすいのです。

食べ物を嚥下すると、食道と胃のつなぎ目にある下部食道括約筋が緩むことによってスムーズに食べ物が胃の中に送り込まれますが、その後、胃から食道への逆流を防ぐために括約筋が締まります。この括約筋の緩みが高頻度に起こる、または括約筋が十分に機能しない場合、胃酸が逆流して不快な症状を引き起こします。「特に食後や横になるときに症状が強くなる」と感じる方が多いです。また、腹圧の上昇などによっても逆流が生じると考えられています。

リスク

肥満、食道裂孔ヘルニア(食道と胃のつなぎ目である食道裂孔が緩んでいる状態)、妊娠、喫煙、生活習慣(暴飲暴食、油の多い食事、飲酒やコーヒー)が悪化の原因となります。

また、60歳以上の女性では脊椎の後弯変形がリスク因子とされています。患者さんからは「年齢を重ねてから症状が強くなった」との声を聞くことも多く、適切な診断が重要です。

検査

上部内視鏡検査(胃カメラ検査)

内視鏡検査では、食道粘膜障害を認める逆流性食道炎か、食道粘膜障害を認めない非びらん性胃食道逆流症(NERD)を調べます。また、食道裂孔ヘルニアの存在も確認します。同時に胃の観察もおこない、ピロリ菌感染による萎縮性胃炎の有無を確認することができます。「検査が苦手な方には、事前に丁寧に説明し、不安を軽減するためのサポートをおこなっています」。

内視鏡検査で食道粘膜障害が認められた場合には逆流性食道炎と診断され、重症度としてLos Angeles分類(LA分類)がよく使われます。

また、食道内酸逆流の評価には24時間pHモニタリング検査も有用です。この検査では、鼻から胃の中に細い管を挿入し、食道と胃の中のpHを24時間測定します。(当院では施行できないため、ご希望の際は適切な専門医療機関をご紹介します。「検査が必要な場合でも、患者さんが安心して検査を受けられるよう、フォロー体制を整えています」)。

治療

症状のコントロールが治療の目標となります。

頻度は低いものの、合併症として貧血、出血、食道狭窄、バレット食道、さらには食道腺癌の発生があります。症状のコントロールに加えて、合併症の予防も重要です。

生活習慣の改善

- 禁煙

- 体重のコントロール(肥満による腹圧の上昇がリスクを高める)

- 食事や生活の見直し

暴飲暴食、脂肪分の多い食事、甘いもの(チョコレートなど)、刺激物、飲酒は避けるようにしましょう。1回の食事は時間をかけてよく咀嚼し、胃への負担を軽減することが大切です。「患者さんからも、食事の見直しで症状が緩和した」との声を多くいただいています」。また、食後2~3時間は横にならないようにしましょう。

薬物療法

制酸剤(PPI)の内服をおこないます。PPIは優れた症状改善および食道炎の治癒効果があり、安全性も高いため、第一選択薬として推奨されています。比較的すみやかに症状の改善が認められることが多いですが、症状に応じて薬の用量調整や維持療法の適応を検討します。「薬を使った治療についても、患者さんの不安や疑問に丁寧にお答えします」。

食道がん

症状

初期には症状が現れにくく、進行すると以下のような症状が現れます。これらの症状が出たときには、すでに進行している場合があるため、早期の検査が必要です。

- 食べ物がしみる・つかえる感じ

- 飲み込みづらさ(嚥下障害)

- 体重減少

- 胸や背中の痛み

- 咳や嗄声(声のかすれ)

食道がんの原因とリスク因子

食道がんには主に扁平上皮がん(日本で多い)と腺がん(欧米で多い)の2種類があります。これらの要因に該当する方は、定期的な内視鏡検査(胃カメラ)が重要です。

- 喫煙・アルコール摂取

- 熱い飲食物の摂取習慣

- 胃食道逆流症(GERD)やバレット食道

- 慢性の食道炎

- 遺伝的素因(ALDH2活性の低下など)

検査と診断

- 内視鏡検査(胃カメラ):食道の粘膜を直接観察し、色素散布や拡大観察により微細な病変も確認できます。

- 組織検査(生検):病変部の組織を採取し、病理診断を行います。

治療

- 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD):早期がんで転移の可能性が低い場合に適応。

- 外科手術(食道切除術):進行がんに対して行われる根治的治療。

- 化学療法・放射線治療:術前・術後の補助療法や、手術が困難な場合の代替治療として実施。

当院の取り組み

「喉がつかえる」「食後に胸やけがする」など、少しでも気になる症状がある方は、お早めにご相談ください。

参考文献

– 日本消化器病学会ガイドライン「食道癌診療ガイドライン2022年改訂版」

– 国立がん研究センター がん情報サービス

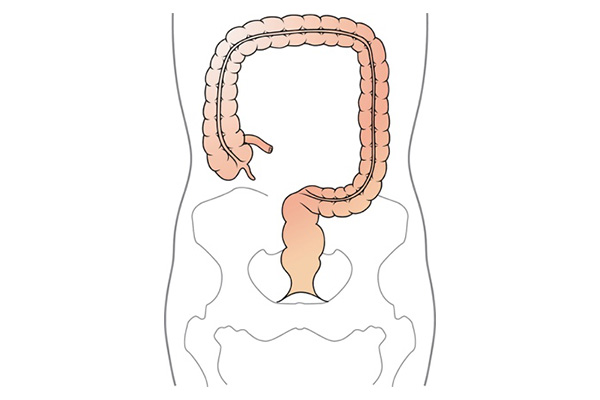

大腸がん

主な症状

早期には自覚症状がほとんどありません。

進行するにつれ、病変の大きさや場所により症状がでます。以下の症状が出たら要注意です。

- 排便習慣の変化。たとえば下痢や便秘、便の性状や形状の変化

- 血便

- 腹部の不快感、張り、痛み

- 倦怠感

- 体重減少

リスク

40歳代から増加し始め高齢になるほど高くなります。

ただし、20代や30代でもみつかることがあるため注意が必要です。

家族歴のある方、糖尿病、肥満、喫煙、多量飲酒、赤肉や加工肉などはリスクが高くなるといわれています。

検診

便潜血による検診があります。

便潜血検査は安全、簡単、安価な検査です。

横浜市では40歳以上の横浜市民を対象に年度に1回実施できます。

便潜血検査で陽性となるのは約7%で、そのうち2~3%に大腸がんがみつかります。

便潜血検査を受けた人のうち、1000人に1~2人です。

検査が陽性の場合には大腸内視鏡検査をおこなうことをおすすめします。

ただし、便潜血が陰性であったとしてもポリープやがんが全くないということにはなりません。進行大腸がんであっても約30%は便潜血検査陰性と報告されています。このことには注意が必要です。

診断

大腸内視鏡検査の挿入が難しい場合にはカプセル内視鏡やCTコロノグラフィー などの他の検査をおこなうこともあります。

治療

治療方法はがんの進行度合いで異なります。

内視鏡治療、手術、化学療法、放射線療法などがあります。

リンパ節転移のほとんどない早期の大腸癌であれば、内視鏡検査時に発見してその場で切除することが可能なこともあります。

ただし、切除した病変の病理検査をおこない、がんの進行度合いを確認したのちに、後日追加の手術が必要になることもあります。

機能性ディスペプシア

機能性ディスペプシアは、胃粘膜に炎症などの器質的異常が見つからないもかかわらず、胃痛やみぞおちの痛み、胃もたれ、早期膨満感(少ししか食べていないのに満腹になる)などの症状が3か月以上何度も起こる病気です。世界中で多くの方が悩まれている病気で、日本では人口の約10人に1人が経験していると言われています。

かつては神経性胃炎と診断され、炎症を抑える治療薬が処方されていましたが、炎症は起きていないため治療効果がありませんでした。しかし、現在では機能性ディスペプシアと診断され、適切な治療を行えるようになりました。

原因

機能性ディスペプシアの原因ははっきりとは分かっていませんが、以下のような要因が関係していると考えられています。

- 胃の運動の異常

- 胃の痛みを感じやすい状態(知覚過敏)

- ストレスや不安

- 食事の問題(早食い、不規則な食事など)

- 腸内細菌のバランスの乱れ

- 遺伝的な要因

診断・検査

機能性ディスペプシアは、胃粘膜に炎症などの器質的異常が発見されないにもかかわらず、不快症状を繰り返します。炎症や潰瘍、がんなどでも同じ症状が起こるため、鑑別検査として胃カメラ検査を行います。また、血液検査やピロリ菌の検査なども必要に応じて行います。これらの検査で重大な病気が見つからない場合に、機能性ディスペプシアと診断されます。

治療

機能性ディスペプシアの治療では、生活習慣の改善と薬物療法が行われます。それぞれの患者さんの症状や生活習慣に合わせて、最適な治療法を選択します。

生活習慣の改善

以下のような点に気をつけることが大切です

- 規則正しい食事時間を心がける

- よく噛んでゆっくり食べる

- 過度な脂っこい食事を控える

- 十分な睡眠をとる

- 適度な運動を行う

- ストレス解消法を見つける

薬物療法

症状や原因に応じて、以下のような薬物治療を行います

- 胃の運動を改善する薬

- 胃酸の分泌を抑える薬

- 胃の痛みを和らげる薬

- 漢方薬

- 必要に応じて抗不安薬や抗うつ薬

最近の研究では、腸内細菌を整えるプロバイオティクスの効果も注目されています。また、認知行動療法などの心理療法が効果的な場合もあります。

ピロリ菌が見つかった場合は、除菌治療をおすすめします。除菌治療により症状が改善す

る可能性があるだけでなく、胃がんの予防にもつながります。

急性胃炎

胃の働きには、食べたものを一時的に留めておき、消化したり殺菌したりする働きがあり、このときに必要となるのが胃液です。胃液には胃酸と、消化酵素であるペプシンが含まれていて、胃に入ってきたものを溶かす働きがあります。

胃液にはとても強い酸性の性質があり、胃の壁でも溶かしてしまう力があります。しかし、胃の内側にある粘膜は粘液でおおわれており、この粘液の働きによって胃粘膜は守られています。胃の中は本来、攻撃因子となる胃酸やペプシンなどを含む胃液と、防御因子となる粘液とのバランスが整えられており、胃粘膜が胃酸によって傷つけられることはありません。しかし何らかの理由によってこのバランスが崩れてしまうと、胃粘膜は胃液(胃酸)によって傷つけられ、炎症が起こるとされています。

急性胃炎の原因

急性胃炎を起こす原因としては、次のようなことが考えられます。

- ストレス(精神的ストレス、身体的ストレス、どちらも胃炎の原因となる)

- 刺激が強い飲食物(香辛料、高濃度アルコール、熱すぎる・冷たすぎるもの、カフェインを含むものなど)

- 暴飲暴食(食べ過ぎ・飲み過ぎ、不規則な食事時間など)

- 薬剤の副作用

- 細菌感染や食中毒

- 食物アレルギー

- ウイルス感染

- その他の病気(腎不全や肝硬変などの全身性疾患)

- 寄生虫(魚介類に寄生しているアニサキスが胃粘膜から胃壁に入りこむなど)

診断・検査

急性胃炎の確定診断を行うために必要な検査に、胃カメラがあります。胃カメラは、口や鼻から細い管を入れて、食道、胃、十二指腸を内側から調べることができます。管の先端についたカメラを使い、体の中の様子をモニターに映し出しながら、直接目で見てその状態を確認していきます。急性胃炎の検査としては、びらんや出血、潰瘍など、胃粘膜の状態の評価を行います。当院では内視鏡専門医による苦痛の少なく安心かつ安全な胃カメラ内視鏡検査を行っております。

治療

さらに、症状を和らげるために、胃酸の分泌を抑える作用があるお薬などによる、薬物療法を行うこともあります。吐き気や嘔吐の症状が強い場合には、水分摂取も難しくなることがありますので、点滴を行うこともあります。

急性胃炎の原因がアニサキスである場合は、内視鏡検査を行う際に、胃壁に入りこんだアニサキスを除去することもあります。

なお、急性胃炎の治療で第一に必要とされるのは、原因となるものごとを取り除くこと(回避すること)です。規則正しい生活を送ることや、刺激物の飲食および過労やストレスを避けることが治療でもあり、急性胃炎の予防にもつながります。特にストレスをコントロールすることは、胃を守るためにとても大切です。精神的、肉体的なストレスが加わると、胃壁が傷みやすい状態になったり、神経系を刺激することで血流が悪くなったり、胃を守る働きが低下することがわかっています。ストレスをためないためには十分な睡眠をとり精神を安静にしましょう。

慢性胃炎

日本人の場合、約70%の人が慢性胃炎であるといわれています。その多くは、胃の粘膜が薄くなってしまう萎縮(いしゅく)性胃炎です。

慢性胃炎の原因

かつての慢性胃炎は、原因不明あるいは加齢に伴う現象であると考えられてきました。しかし、ヘリコバクター・ピロリ菌が発見された後、慢性胃炎との関係性が明らかとなり、現在では慢性胃炎の大半はヘリコバクター・ピロリ菌の感染によるものであるということが分かっています。

通常の菌は、胃の中に入っても強力な胃酸によって生きながらえることができず、すぐに死滅をしてしまいます。しかし、ヘリコバクター・ピロリ菌は特殊な酵素を持っており、アンモニアを発生させることができます。これによって胃酸から身を守り、生きながらえていくことができるのです。

慢性胃炎のまま放置していると、大多数は慢性胃炎のままですが、数%の人は胃潰瘍や十二指腸潰瘍になります。ごくわずかですが、胃がんになる人もいます。

ヘリコバクター・ピロリ菌に感染していても、すぐに胃がんになるわけではありませんが、ヘリコバクター・ピロリ菌に感染して慢性胃炎となり、この状態を無症状だからといって放置し続けると、胃の細胞が萎縮し、萎縮性胃炎となります。この萎縮した胃の細胞が将来的にがん化する可能性があるため、注意が必要なのです。

症状

慢性胃炎の症状の多くは、みぞおちの痛み、胃部不快感、吐き気といった上部の消化器症状です。胃部不快感としてよく見られるのが、胃のむかつき、むねやけ、胃もたれといった症状です。これらの症状は胃潰瘍や胃がんなどでもみられることがあります。

また、すべての方に症状が出るというわけではありません。無症状であるために慢性胃炎となっていることに気づかず経過していき、検査などで指摘される場合もあります。

治療

さらにもう1つ行われるのが、ヘリコバクター・ピロリ菌検査です。この検査は専用の検査薬を服用した後に専用の袋に呼気を集めて検査する方法や、血液あるいは糞便を採取してその中にいるヘリコバクター・ピロリ菌を調べる方法などがあります。

尚、慢性胃炎には根本的な治療方法がありません。症状がない場合には治療をせずに経過を見ていくこともあります。

しかし、ヘリコバクター・ピロリ菌感染が原因である場合は、ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療を行います。

十二指腸炎・びらん

軽症ではあまり症状はなく、胃カメラ(内視鏡)を行ってたまたま見つかることもありますが、程度が強くなると、みぞおちや背中の痛み・吐き気・不快感などの症状が現れることがあります。

またひどくなると出血を伴ったり、痛みや吐き気で食事がとれなくなったりすることもあるため、症状が気になる時には胃カメラ(内視鏡)を行い他の病気の有無も含め状態をチェックすることが重要です。

十二指腸炎・びらんの原因

原因としては、次のようなことが考えられます。

- ピロリ菌による粘膜障害

- ストレスによる胃酸分泌過多

- アルコール

- アレルギー

- 炎症性腸疾患

- 腰痛や頭痛に対しての痛み止め(ロキソニン・アスピリン)などの薬剤の副作用

症状

- みぞおちや上腹部の痛み

- 背中の痛み(十二指腸は体の背側にあるため背中が痛むことがよくあります。)

- 吐き気、不快感

などが起こることがありますが、軽症の場合は無症状のことも多いです。

治療

そのような場合は様子を見ることがありますが、みぞおちや背中の痛みなどがある場合は治療を行います。

- 生活習慣の改善:食べ過ぎやアルコールやカフェイン、刺激物の摂取を控える。

- 薬の内服:胃酸分泌過多を抑える制酸剤、十二指腸の粘膜を保護する粘膜保護剤、などを用います。

また、前述の痛み止め(ロキソニンなど)による薬剤性の十二指腸炎や、アレルギー性紫斑病などの原因となる疾患がある場合は、そちらの治療を行いつつ粘膜保護剤や制酸剤を投与します。

感染性腸炎

診断

- 便検査:便の中の病原体(細菌やウイルス、寄生虫)を特定します。

- 血液検査:炎症の程度や脱水の状態を確認します。

- 内視鏡検査:症状が長引く場合や血便などで他の疾患が疑われる場合には、内視鏡検査を実施することがあります。

当院では、患者さん一人ひとりの症状に応じて最適な検査を組み合わせ、迅速かつ正確な診断を心がけています。

治療

脱水の予防と対処

- 感染性腸炎の治療で最も重要なのは、脱水症状を防ぐことです。当院では、軽症の患者さんには経口補水療法(ORS)を推奨し、重症例では点滴を行います。

薬物療法

- 抗菌薬:細菌性腸炎(例:カンピロバクター、サルモネラなど)の場合、必要に応じて抗菌薬を使用します。ただし、軽症の場合は自然治癒することも多いため、慎重に判断します。

- 抗ウイルス薬:ウイルス性腸炎(例:ノロウイルス)では、特効薬はありませんが、症状を緩和する治療を行います。

- 整腸剤:腸内環境を整えることで症状の改善を図ります。

生活指導

- 感染性腸炎の回復を早めるためには、食事や生活習慣の見直しが大切です。脂肪分の少ない消化の良い食事を心がけ、十分な休息を取りましょう。

予防方法

- 手洗いを徹底する(特に食事の前やトイレの後)。

- 生肉や魚介類は十分に加熱する。

- 生水を避け、衛生的な水を使用する。

- 食材の保存方法に注意し、食品を適切に管理する。

当院の取り組み

「突然の下痢や腹痛で困っている」「食中毒が心配」という方は、ぜひ当院にご相談ください。専門の消化器内科医が、安心して治療を受けられる環境を整えてお待ちしています。

虚血性腸炎

症状

- 突然の下腹部痛(特に左側)

- 血便や下血

- 吐き気や嘔吐

- 発熱

虚血性腸炎の原因とリスク因子

虚血性腸炎の原因は、大腸の血流不足ですが、以下のようなリスク因子が影響することがあります。

- 動脈硬化(血管の硬化により血流が低下します。)

- 便秘(腸管内の圧力が増し、血流を阻害します。)

- 脱水状態(水分不足により血液が濃縮され、血流が低下します。)

- 高血圧や心疾患(血流障害を引き起こす要因となります。)

- 特定の薬剤(利尿剤や便秘薬などが関与することがあります。)

診断

- 問診と身体診察:症状の経過や既往歴を詳しく伺い、腹部の触診を行います。

- 血液検査:炎症の程度や脱水状態、貧血の有無を確認します。

- CT検査(必要に応じて):必要に応じて腹部のCT検査を行い、腸管の状態や血流不足を確認します。

- 内視鏡検査(必要に応じて):症状が強い場合や診断が困難な場合には、大腸内視鏡検査を行い、腸粘膜の状態を直接観察します。

治療

- 保存療法(軽症の場合):絶食や水分補給を行い、腸を休ませます。点滴で栄養や水分を補うこともあります。

- 薬物療法:痛みを和らげる鎮痛薬や、感染が疑われる場合には抗菌薬を使用します。

- 外科治療(重症例の場合):腸管の壊死や穿孔が起きた場合には、緊急手術が必要です。

再発予防と日常生活での注意点

虚血性腸炎の再発を防ぐためには、日常生活の見直しが大切です。

- 水分を十分に摂取する

- バランスの良い食事を心がける

- 便秘を予防する(食物繊維を多く含む食事を取り入れる)

- 過度な飲酒や喫煙を控える

当院の取り組み

「突然の腹痛や下血が気になる」「過去に虚血性腸炎を指摘された」という方は、ぜひ当院にご相談ください。専門の消化器内科医が、患者様の健康を全力でサポートします。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

昔は再発を繰り返すことから、完治が極めて難しい疾患だと思われてきました。手術が行われることも多かったのですが、近年では新薬が開発されたり研究が進んで原因が解明されたりするようになったため、内服治療だけでほぼ完治できる疾患となりました。

原因

症状

潰瘍が進行した場合には、出血や穿孔を伴うことがあります。胃・十二指腸潰瘍の下血の場合、タール便と言って、コールタール様のどす黒い便が出ることが多いです。また、出血をきたした場合、痛みが無いこともありますので、症状が無いからといって心配ないとは言えません。

検査

当院では、出来るだけ患者様の苦痛を和らげる目的で、患者様の希望に応じて鎮痛剤(眠たくなるお薬)を使用して内視鏡検査を行っています。

治療

ピロリ菌が陽性なら除菌治療を行い、陰性なら再発予防のため維持療法で内服治療を継続します。

昔のように外科治療が必要になることは極めて稀です。出血が止まらない、潰瘍が穿孔して腹膜炎を併発した、潰瘍を繰り返して胃の出口が狭くなり、食物が通過しづらい場合などは手術することがあります。

クローン病

炎症の部位により、小腸型・大腸型・小腸大腸型に分類され、症状や治療法も異なります。完治する治療法はありませんが、適切な治療により炎症をコントロールし、発症前と変わらない生活を送ることが可能です。

一方、炎症が続くと重症化や合併症、大腸がんのリスクが高まります。潰瘍性大腸炎と似ていますが、クローン病は炎症が深部まで及び、口から肛門まで病変が生じる点が特徴です。栄養不良を伴うこともあり、その場合は栄養療法を行います。適切な治療のためには正確な鑑別診断が重要です。

症状

検査

治療

大腸憩室症

また、赤身肉のとり過ぎや食物繊維不足といった食生活の乱れをはじめ、肥満、運動不足、遺伝的要因、喫煙、非ステロイド系抗炎症薬(NSAIDs)の使用なども、発生に関与すると考えられています。

一度できた憩室は自然に消えることはなく、年齢とともに数が増えていく傾向があります。

原因

症状

検査

治療

腸閉塞

腸閉塞は急激な腹痛を伴う病気の中で、虫垂炎の次に発症件数が多いといわれ、大人だけでなく、生まれたばかりの子供にも発症する可能性があります。

原因

腸閉塞の原因は機械的閉塞と機能的閉塞の2種類があり、それぞれ原因が異なります。

機械的閉塞(腸の形が原因で起こる閉塞)

がんや誤飲した異物などが詰まることや、手術の後に腸管が癒着することで腸が詰まり、腸閉塞を引き起こします。機械的閉塞の割合は腸閉塞の原因のうち90%を占めます。

機能的閉塞(腸の動きが原因で起こる閉塞)

腸管の一部もしくは広範囲がけいれんを引き起こしたり、腸管が麻痺すると腸管の動きが止まるために内容物の流れが止まってしまいます。

症状

閉塞の症状がひどい場合は、血流が途絶えることによりい腸管が壊死して、穴が空くことによるショック症状などが見られることがあり、緊急手術を行う必要があるため、すぐに病院を受診しましょう。

ショック症状が見られなくても、急激な腹痛などを数日感じる場合は、早めに病院を受診しましょう。

検査

上記の検査を行い、腸閉塞の可能性が高いときは、より正確検査を行うために腹部CT検査を行うこともあります。

治療

症状が緩和されない場合は、腸内の内容物を取り除くことを行いますが、万が一内容物を取り除いても症状が改善されないときは、手術を行います。意識障害やショック症状が出ている場合は、すぐに手術を行う必要があります。

腹膜炎

急な激しい痛みに襲われる急性腹膜炎と、痛みが出たり消えたりをくり返す慢性腹膜炎があり、約95%が急性腹膜炎です。緊急手術が必要になるケースも少なくなく、放っておくと命にかかわることもあります。

原因

腹膜炎は、腹膜そのものが炎症を起こす場合と、腹腔内の臓器が炎症を起こし、その炎症が腹膜にまで広がる場合の2つに分けることができます。

腹膜自体が炎症を起こす場合

腹膜炎を起こす原因の多くは消化管の壁に穴があく、消化管穿孔です。壁にあいた穴から胃液や腸液、大腸内の便が腹腔内にもれ出ます。そして、もれ出した内容物が腹膜を刺激し炎症が起こります。

腹腔内の臓器から腹膜に炎症が広がる場合

腹腔内臓器の炎症が腹膜に移ることで腹膜炎を起こすケースもあります。腹膜炎の原因となる腹腔内臓器の炎症として、腸閉塞や胆嚢炎、虫垂炎、急性膵炎、女性の場合は、子宮外妊娠などが挙げられます。

症状

腹膜炎には急性腹膜炎と慢性腹膜炎があり、発症後に起こる症状はともに腹部の痛みが中心です。また、高齢者が腹膜炎を発症した場合、症状が進行していても痛みが少ないというケースがあります。高齢者は痛みへの感覚が鈍くなっていることがあり、気づかないうちに重症化する場合があるので注意が必要です。

急性腹膜炎の症状

突然、歩けないほどの急激な腹痛に襲われます。吐き気や嘔吐、発熱、寒気、頻脈などの症状が出る場合もあります。油ものを食べた後に右上腹部が痛くなった場合は胆嚢炎、大量の飲酒や油ものの摂取の後に左上腹部、左背部が痛くなった場合は膵炎を疑います。また、右の下腹部の痛みでは虫垂炎が疑われます。

慢性腹膜炎の症状

急激な腹痛に襲われることはありません。2~3カ月にわたり、微熱がある、軽症から中程度の腹痛が出たり治まったりをくり返します。全身の倦怠感や食欲不振といった症状が出る場合もあります。

検査

治療

直腸カルチノイド

多くは自覚症状がほとんどなく、健康診断や精密検査の大腸カメラで偶然発見されることが少なくありません。早期発見のためには、定期的な検査が重要です。

横浜内科おなかクリニックでは、専門医による丁寧な大腸カメラ検査を行い、直腸カルチノイド(神経内分泌腫瘍)にも適切に対応しています。気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。

(※)現在も「カルチノイド」という名称が使われることがあるため、本ページでは「直腸カルチノイド」と表記しています。

症状

無症状

直腸カルチノイドのほとんどは無症状で、健康診断や人間ドックなどの大腸カメラ検査で偶然発見されることがほとんどです。

腫瘍が大きくなった場合の症状

腫瘍が大きくなると、便に血が混じる、排便時の違和感や残便感、便が細くなる、下腹部の痛みなどの症状がみられることがあります。また、まれにホルモンを分泌するタイプでは、顔の紅潮や下痢などの全身症状(カルチノイド症候群)を伴うこともあります。

検査と診断

大腸内視鏡検査(大腸カメラ検査)

肛門から内視鏡を挿入し、特徴的な黄色調の隆起を確認します。同時に生検(組織採取)を行うことで確定診断ができます。

超音波内視鏡(EUS)

通常の内視鏡に超音波装置を組み合わせた検査で、腫瘍の深達度(筋層への浸潤の有無)を評価します。粘膜下層にとどまっているか、筋層まで浸潤しているかを確認できるため、治療方針を決定するうえで重要な情報となります。

CT検査、MRI検査

リンパ節転移や遠隔転移(肝臓など)の有無を評価するために行います。特に1cm以上の腫瘍や、超音波内視鏡で筋層浸潤が疑われる場合には必須の検査です。 ※当院で行っていない検査が必要な場合は、提携先医療機関と連携して実施します

治療

直腸カルチノイドの治療には、手術、薬物療法、局所療法などがあります。 基本的に、安全に切除できると判断される場合は腫瘍を残らず切除することになります。

内視鏡的切除術

腫瘍サイズが1cm以下、深達度(深さ)が粘膜下層レベルにとどまる、形がいびつでないもの、という条件が揃うような腫瘍は転移率が低いとされています。超音波内視鏡検査やCTでリンパ節転移や遠隔転移がないと確認できた場合は、内視鏡治療を行います。

外科的手術

腫瘍サイズが1cm以上、深達度(深さ)が粘膜下層より深いものに関しては、リンパ節への転移のリスクが高くなるため外科手術を行うことになります。あくまでNET治療の原則は外科的切除となっています。

薬物治療

手術が不可能な場合には、薬物療法を行います。 薬物療法は腫瘍の進行を抑える目的の治療と、症状を改善する治療に分けられます。

バレット食道

バレット食道とは、本来は扁平上皮であるはずの食道下部の粘膜が、胃から連続する円柱上皮へと置き換わった状態を指します。さらにその約80%に、食道がんの発生と関連する「腸上皮化生(ちょうじょうひかせい)」が認められるとされており、食道がんのリスクが高まる病態と考えられています。

近年、日本でも食生活の欧米化や逆流性食道炎の増加に伴い、バレット食道の患者数は今後さらに増える可能性があると予測されています。

原因

原因については明らかではありませんが、後天的なもので、食道への胃酸の逆流が関係するといわれています。胃酸の逆流により食道粘膜が炎症を繰り返し、細胞が変性すると考えられています。

症状

主な自覚症状は、胸やけと胸の痛みです。特に夜間の痛みが特徴的です。

検査

バレット食道の診断には、内視鏡検査(胃カメラ)が最も有効とされています。内視鏡を用いて食道粘膜を直接観察し、正常な扁平上皮とは異なるバレット粘膜を確認することが重要です。また、確定診断のためには生検(組織採取)を行う場合がございます。採取した組織を顕微鏡で調べ、異形成(前がん状態)の有無を確認します。

治療

バレット食道の治療では、薬物療法や生活習慣病の改善による胃酸の逆流を抑えることが重要です。

薬物療法

薬物療法として、プロトンポンプ阻害薬(PPI)やヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロッカー)を使用する場合がございます。PPIやH2ブロッカーは胃酸の分泌を抑制し、食道粘膜のダメージを軽減することが可能です。

生活習慣の改善

逆流性食道炎の予防には、生活習慣の見直しが大切です。脂っこい食事や刺激物(カフェイン・アルコール・炭酸・辛い物)を控え、食べ過ぎを避けましょう。就寝前3時間は飲食を控えることも効果的です。

また、食後すぐに横にならず、就寝時は上半身を少し高くすると逆流予防につながります。適度な運動で肥満を防ぎ、締め付けの強い服は避けましょう。禁煙やストレス管理も重要です。

胆石症

肝臓は内臓の中で一番大きな臓器で、この肝臓で1日に約500~800mlの胆汁が作られます。この胆汁は胆管を通り膵管と合流し、膵臓から排出される膵液と共に十二指腸へと分泌され、脂肪や炭水化物の消化を助けています。 胆のうは食べ物の消化吸収を助ける胆汁を溜める役割を持ちます。

原因

その胆石症では体質や日々の食事習慣も関係してくると言われています。食生活の欧米化に伴い脂肪分を多く含む食べ物がよく好んで食べられるようになり、胆石症を発症される方は増加傾向にあります。今では成人日本人の約10人中1人は胆石を持っていると言われています。しかし胆石を持っているからと言って必ずしも症状が現れる訳ではありません。症状を感じない事もあります。

症状

その他の症状としては、吐き気や嘔吐、身体の倦怠感、肌や白目部分が黄色くなるなどの症状も発症する事があります。また胆汁が排出されず胆のう内で炎症を引き起こした際は高熱症状に至ります。

検査

血液検査

血液検査を行い、炎症反応や肝臓系酵素(AST、ALTなど)や胆道系酵素(ALP、LAP、γ-GPT)の上昇していると胆石が存在している可能性をあります。胆石が総胆管の出口を塞ぎ、黄疸や急性膵炎などを引き起こしている時はビリルビン値やアミラーゼ値の上昇が確認できます。

画像検査

最も標準的な方法が超音波検査(エコー検査)です。超音波検査では胆のう結石や肝内結石を確認する事ができ、 CT検査よりも優れています。CT検査は石灰化した胆石の検出や胆のう周囲で発症している炎症を知る上で有用な検査となります。

治療

胆のう炎

原因

胆石以外にも胆のう炎の原因は様々あり、加齢や高脂質の食事、不規則な食生活、ストレスなどの生活習慣などが原因となり、胆のうの収縮機能が低下することが大きな要因とも言われます。また、最近ではピロリ菌の感染が胆のうの収縮機能低下に関与しているとも言われ、ピロリ菌は多くの消化器疾患のリスクとなることが分かっています。

症状

検査

血液検査

血液中の白血球を調べます。胆のう炎では、中程度の白血球の増加が認められます。

腹部超音波検査

急性胆のう炎では胆のう内に結石が認められることが多く、炎症による胆のう壁の肥厚、腫れが見られます。

腹部X線検査

炎症によって、腸の動きがとまり、特徴的ガス像がみられることがあります。

治療

壊死性の胆のう炎や腹膜炎を伴う穿孔、胆のう周囲に腫瘍があるなどの場合は手術が必要です。

胆管炎

原因

症状

重症の場合は、循環障害や中枢神経障害、腎機能・肝機能障害など、さまざまな臓器に異常が現れ、意識障害が起こり、ショック状態に陥ることもあります。シャルコーの三徴に意識障害、ショック症状を伴うものを「レイノルズの五徴」と呼びます。

検査

胆管炎では、感染の起因菌が早期に血液に入り、血液に菌が存在する「菌血症」の状態になります。さらに進行すると全身に感染が広がり、重篤な症状を現す「敗血症」に陥ります。胆管炎では敗血症に移行しやすいため、診断・治療は迅速に行われます。

また、胆管結石に胆管がんが合併することがあるため、鑑別診断が重要です。

治療

軽症・中等症の場合

絶食・絶飲、輸液、抗菌薬を投与する「初期治療」を行います。初期治療で改善がみられない場合には、胆道(胆管)ドレナージを行います。胆道ドレナージは、たまった胆汁を排出して流れを取り戻し、胆道や胆嚢などの内圧を下げる治療です。ドレナージの方法はいくつかあり、皮膚と肝臓を経由して胆管にカテーテル(細い管)を通してチューブを留置し、体外に排出する「経皮経肝胆道ドレナージ」、内視鏡を用いてチューブやステントを留置する「内視鏡的胆管ドレナージ」などがあります。ステントと呼ばれる管を内視鏡で胆管に留置する場合は「ステント留置術」といいます。患者さんの全身状態や胆嚢、胆管、肝臓の状態を考慮して選択されます。ドレナージで排出された胆汁を培養して起因菌の特定も行います。胆管炎の症状が改善されたら、原因となった疾患の治療を行います。

重症の場合

全身状態の改善を優先します。状態が落ち着いたら胆道ドレナージを行います。ショック状態にあると内視鏡の挿入がむずかしいこともあり、ドレナージ法は慎重に選択されます。